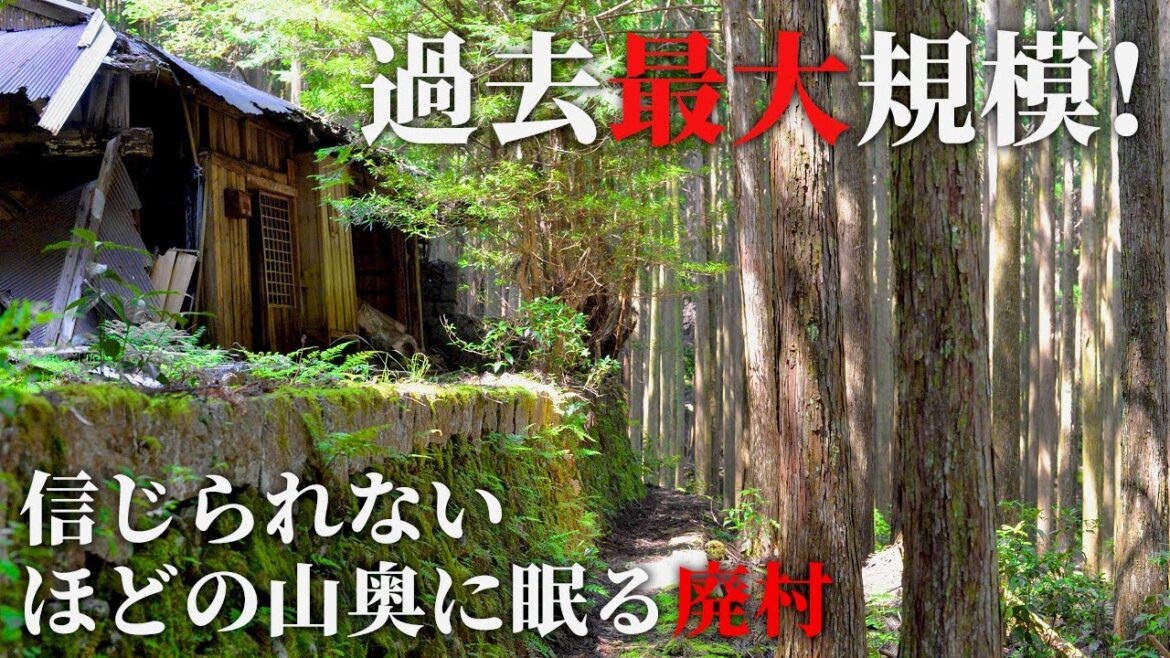

さて、今回は和歌山県にある俵石という集落を紹介します。

実際に現地に行って驚いたのですが、本当に広大な範囲に田畑の跡と思われる石垣が延々と続いていて、石垣マニアの私は終始興奮しっぱなしでした。

これほどの範囲の土地を切り拓いて耕作地を築いた先人の努力がひしひしと伝わってくると同時に、この努力の結晶とも言える場所が誰にも知られることなく、ひっそりと忘れ去られていくのはあまりにも酷ではないかと思った次第です。

まだまだこのような場所はこの国に無数に存在するのでしょう。

historica: http://historica-web.com/

instagram: https://www.instagram.com/NEU_historica/

公式Twitter: https://twitter.com/neu_historica

オカヤスのTwitter: https://twitter.com/okys_historica

アンドウのTwitter: https://twitter.com/ando_historica

——-

◎お勧め動画はこちら

【廃村探訪】元盛松集落 – 100年前に無人と化した海の見える廃村

【廃村探訪】大河原集落 – 集落最後の住人との出会い

【廃村探訪】越波集落 – 1000年を超える歴史を誇る岐阜の秘境

——-

チャプター

0:00 俵石集落について

1:02 オープニングトーク

2:20 いざ集落を目指し入山

4:20 シシ垣を発見

7:08 ようやく集落に到着

9:24 俵石の由来となった巨石を発見?

10:24 壮大な石垣に感動

11:48 住居跡を調査

13:43 俵石の歴史について

15:53 さらに奥地へ探索を続ける

19:03 かつての住人の痕跡、廃屋を調査

20:34 限界まで進んでみる

22:48 エンディングトーク

#廃村探訪 #廃村 #廃墟 #限界集落

#abandoned #japan_ruins

33 Comments

懐かしき俵石 社員になって初めての勤務先が関西電力新宮営業所外線係。高田から那智山まで電柱がありました。高田と那智山に小水力の発電所があり6KVの線路が繋がっていました。当時台風とかの復旧線路としては重要な電柱でした。俵石に民家もありました。私の記憶では1軒でした。おばあさんが一人。郵便屋さんが通っていました。電話はなかったようです。私がおばあさんに聞いたのを覚えています。「もし、家の中の約定ヒューズが切れて停電したらどうすのですか」と、そしたら「郵便屋さんが来た時にハガキでお知らせします」とのことでした。悠長な話しですね。当時の道は今の映像を見るよりはるかに歩きやすかったです。1971年ころの話です。

調理用のコンロだと思います。

凄いですね。遺跡みたいです。素晴らしい。行ってみたい。テレビは昭和30年代以降でないと個人所有はしないと思います。

風呂釜ですね。

灯油で沸かす!お風呂の釜じゃないのかな🤔私の小さい頃 有ったよ。雨降りは、灯油 晴れは、薪で沸かす。ステンレスと、タイルのお風呂…その昔は、五右衛門風呂でした。すのこを踏んで、はいったものよ。👵の思い出…

大量の瓶は土留めの跡かもしれませんね。昔は土の流れやすい断面に瓶を積んだものです。

家屋の中の配線ですね。昔は今のようなVAという電線がなかったのでプラス、マイナスの2本の電線をひいていました。今の2本が1本になった電線が出てきたので1本になりましたし天井を張るようになったので電線は見えなくなりました。もう4,50年前の時代ですね。

山神さまのおわすところ、

TVの残骸ですがTVの初期の物ではなく、かなり普及した段階のモデルと思います。

テレビは昭和40年代初期ころのもの、赤い郵便受けやポリタンクの残骸があるので「定住者がいなくなった」のは昭和40年代ですね。初期ではありません。

石垣だけだと海外の古代遺跡にも見えますね。

山道に小さな石を積んでいるのはケルンという道標かもしれません。

視聴者でわかる方 あれは風呂窯だよ焼き物の土管煙突、下口は空気口灰出し口 薪をくべて木桶風呂に取り付け湯沸かした物だよ、現代のロケットストーブ、

これだけの石垣を作れるってことは、集落としてそれなりの収入があったんだろうなと思ってしまいます。周囲に石は無いようだし、どこからか持ってきた、それを加工して積み上げた、、たとえ、集落の人がやったとしても、相当の時間と労力、そして賃金がかかりますよね。。

栄枯盛衰とはいえ、全盛期の写真や映像が見てみたいですね。

俵石って烏帽子山から下りてきて里道とであう場所か。小学校5年の時に那智の滝、二の滝三の滝を経て歩いたコース。高田発のバスが4月から数分速くなっていて2分ほどの差で乗り遅れた。国道もバス停に止まらない急行バスばかりで新宮まで歩いたぞ。スナックでおにぎり作ってもらって「はやたま」の前、「南紀」の名称が付く前の紀勢本線夜行で帰ってきた。51年も前の話になってしまった。当時もリボンだけが目印だった。グーグルで確認したら高田の集落はいろいろ賑やかになってますね。

風呂を沸かす釜です❗

この山奥の村集落誰もいないんですか怖いですよ民家全然無い見たいですね誰一人歩いていないから気味が悪いですよ昼間までも危ないですよ

山登りじゃないんですね夜絶対に行かれないですよ民家無し怖いですよ集落ないですよ誰も住んでないし探索ですか頑張って下さい

危険なところですよ間違えたら危ないところですよ集落あるんですか誰も来ないから絶対いけませんよ怖いです

石垣ってそこに人がいたという証明だし、計算して石を積んでいったという職人の知恵だし。感動するんだよね。

まさかその時代の職人も何百年たって、人を感動させる仕事になってるとは想像もしなかったでしょうね。

石垣をたくさん見つけてくれてありがとう。

私は歴女ですがどうも石垣押し💗だったのが最近わかりました。

本当にすごいよね。

テレビ放送が始まったのが1953年だよ!

山間の廃集落の動画よく見るが、歴史の情報はありがたいね😄ギリ、明治辺りまで繁栄してたんかな?確かに良質なコメがとれたかも😢どんな廃墟もそうだけど、生きてた頃の画がみたいよね。

16:33~の物体は薪式湯沸し器(ボイラー)です。

母方の実家で風呂の湯沸しに使われていたのを思い出します、懐かしい~

最近の流行りでいうタルタリア時代の遺物を活用して住み続けていたのかな

この石垣群は杉を植える前から存在してそうだし、覆い隠すように杉林を作ったという印象。

今後重要な資料にもなりうる貴重な集落かもしれない

17分頃にあった金属物は風呂の釜です。2本出ている管で風呂桶につながり、お湯が循環します。

1662年に新田開発が始められたという。

ちなみに、松尾芭蕉は18歳。

まだ、伊賀上野で暮らしている。

芭蕉(1644年~1694年)。

*

以下のわたしのコメントは、他の方(岡山さん)の貴重なコメント(1971年頃の情報)に気づかずに、書き連ねたものです。

故郷の「村」のわが家に、はじめてテレビが「ついた」ころを思い出したので、つい、ながながと書いてしまったものです。

*

テレビがあるということは、1960年以後まで、ひょっとしたら、1964年の東京オリンピックぐらいまでは、人が住んでいたということでしょうね。

日本全国にようやくテレビが普及しだしたのは、1958年頃から1960年前後です。

プロレスの力道山が活躍しだした頃ですね。

*

赤い郵便受けも、かなり、新しい年代を推測されます。あのような「しゃれた」郵便受けは、はやくても、昭和40年代頃からでしょうね。

*

したがって、この集落が廃村になったのは、60年安保の後の、池田内閣の高度経済成長期の後ではないでしょうか。

日本全土の好景気の大波に乗って、一人、二人、一家族と、すこしずつ離村し始め、いつか集団で、平地への移住を決断したのではないか。

私は電気店に勤めていました。その経験でいいますと、テレビは昭和30年代後半の白黒TVですね。はずみ車のあった機械は昭和のはじめの発動機ですね。ここらは田んぼで、水をくみ上げるポンプの動力だったようですね。

もし、杉の植林が無く道が整備されたら、世界遺産レベルです。

実家は石垣のうえに建ってると これを見て初めて実感しました。

もうすぐ廃村になるかも? の状態らしいからあの地域はここまででは無いけれど

石垣は残るんでしょうか?

信じられないです。!!!❤良い所見ましたね。感謝です

おふたりで行動されていて、ちゃんと調べてから動画編集されているのは素晴らしいです。

安心して歴史を見られます。

ありがとう

タイムマシンでどういう生活してたか見たいですね。

風呂釜だよ!!

正解かは分かりませんが,たぶん風呂釜かなと思われるんですが,⁇?如何でしょうか(^O^)

いい加減なコメントでごめんなさい<m(__)m>