▼チャプターリスト(目次)

0:00 オープニング

0:21 社号碑、参道石階段

1:11 随身門周辺

1:35 神門周辺

2:18 鹽竈神社左宮・右宮

3:18 鹽竈神社別宮

4:30 鹽竈神社東参道

5:00 志和彦神社

6:10 鹽竈神社庭園

6:55 鹽竈神社七曲坂参道

7:20 境外末社・御釜神社

7:39 御釜

どうも、管理人のヒロリンです。

今回は僕の地元である宮城県の塩釜市に鎮座する陸奥国一宮・鹽竈神社(しおがまじんじゃ)を紹介します。

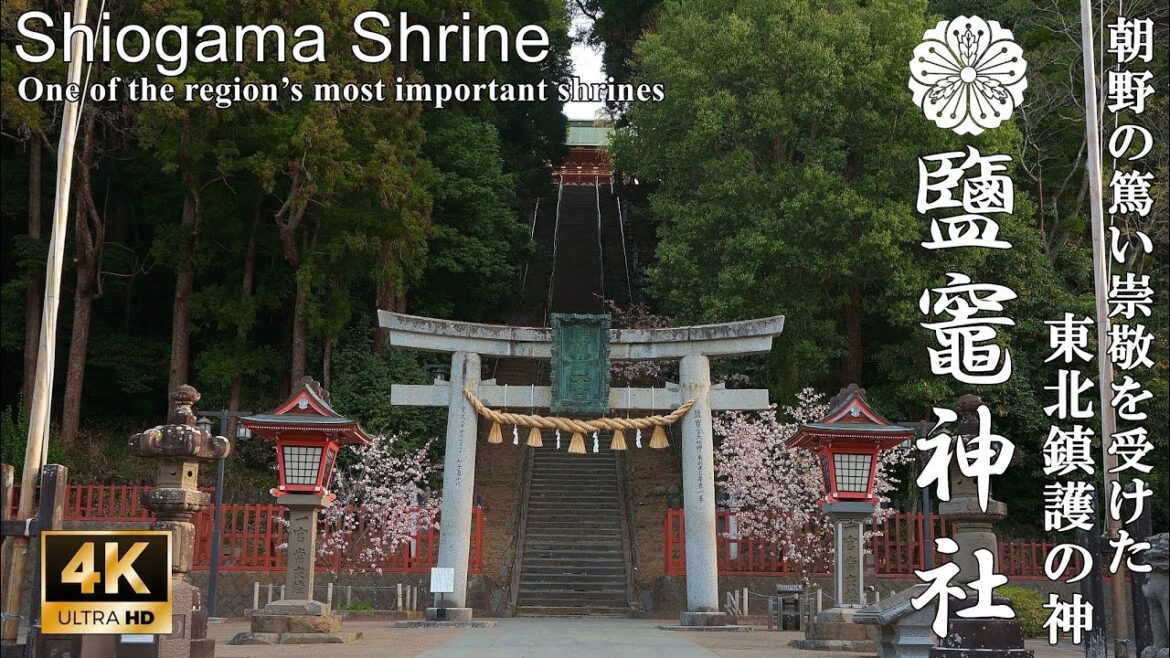

宮城県仙台市から北東に約16km。平安時代から奥州へ行く人々を魅了し、俳人・松尾芭蕉も訪れ絶賛した「千賀の浦(松島湾)」のそばの小高い丘「一森山」に鎮座するのが鹽竈神社。同社の境内に鎮座するもう一つの神社・志和彦神社(しわひこじんじゃ)と併せ、正式名称は「志和彦神社鹽竈神社」と呼ばれる神社です。

鹽竈神社の表参道は、心臓破りの急坂。朝早くから年配の方が体力づくりにも活用する202段もの石階段を上り、随身門を抜けると、300年以上の歴史を重ねた社殿が姿を現します。

現在の社殿は1695年に仙台藩第4代藩主・伊達綱村公が開始した大改築によるものが中心。境内に入ると、別宮・左宮・右宮の3社殿が、整然と配置されていますが、この3社構成は全国でもほとんど類例がないものです。

3社殿には3柱の神様が祀られていて、左宮には鹿島神宮でも祀られている武神・武甕槌神(たけみかづちのかみ)、右宮には香取神宮でも祀られている武神・経津主神(ふつぬしのかみ)、そして別宮には主祭神の塩土老翁神(しおつちおぢのかみ)を祀っています。

一般的に神社は門を入った正面に主祭神を祀りますが、鹽竈神社の主祭神を祀る別宮は門を入った右手、松島湾を背に西向きに建っており、これは別宮が特別な社というのを意味するためです。

各宮本殿・幣殿・廻廊の素木主体の意匠には綱村公の復古思想が、各宮拝殿・随身門等の古風で華やかな意匠には江戸中期特有の堅実な創意が表れていて、2つの要素の対比が見事な諧調を創出し、近世社寺建築の傑作ともいわれています。

さて、鹽竈神社の主祭神である塩土老翁神は日本神話において、兄から借りた釣り針をなくして困っていた山幸彦に目無籠の船を与え、海神の宮へ導いた神として描かれた神様。また、初代天皇である神武天皇が日向国(現在の宮崎県)から大和国(現在の奈良県)への東征を決意したのは塩土老翁神の助言があったからとされています。

そんな塩土老翁神は東北地方を平定する役目を担った日本神話最強の武神である武甕槌神と経津主神を案内するためにシャチに乗って海路を渡り、現在の塩釜市の地に上陸したといわれています。その後、武甕槌神と経津主神は東北地方を平定した後に、鹿島神宮、香取神宮に戻られ、塩土老翁神は土器を用いた製塩しか行っていなかった当時の塩釜の地に、鉄製の竈をつかった製塩法を導入。人間が生きていくうえで必要な塩の製塩の効率を飛躍的に上げて塩釜の地の発展に大きく寄与しました。

塩土老翁神が製塩法を人に教えたときに使用したとされる4口の鉄製の釜(御釜)は鹽竈神社から徒歩5分ほどの場所に鎮座する境外末社の御釜神社で見ることが出来ます(動画内では7:39から)。この四口の釜は「日本三奇」の一つに数えられ、釜の上はほぼ吹き抜けになっているにも関わらず、釜の中の水は溢れることも枯れることもありません(現に僕が拝観した際も前日は大雨だったのですが溢れていませんでした)。さらに、地震などの天災があるときはその前触れとして御釜の水の色が変わるといわれていて、江戸時代は御釜の水に変色があると仙台藩主はそれを記録させ、鹽竈神社へ祈祷を命じていました。

冒頭にも述べた通り、鹽竈神社の境内にはもう一つ名社が存在します。それが志波彦神社(しわひこじんじゃ)です(動画内では5:00から)。ここで祀られている神様は志波彦大神(しわひこのおおかみ)。農耕守護・殖産・国土開発の神様と伝わっていますが、神話伝承がなく、謎に包まれた神様です。

志波彦神社は当地の開拓に深い関係があると考えられています。理由の一つが御祭神である志波彦大神の「シワ」の意味。「シワ」は物の端を表す言葉で、ここでは朝廷の統治が及ぶ端、すなわち開拓の最前線を示しています。

志和彦神社の現在の社殿は1938年に竣工した、近代神社建築の粋を結集して造営された極彩色の社殿。また、現時点で全額国費を以て造られた最後の社殿ともいわれています。神門前には、松島湾の絶景を一望することが出来る庭園があり、この庭園に植えられた桜の木の花が咲く時期に、庭園に朝日が差し込むと、この世のものとは思えないほど素晴らしい光景が広がります(動画内では6:10から)。

鹽竈神社には約40品種の桜が植えられていますが、特に「鹽竈ザクラ」が有名な品種。鹽竈神社の社殿近くを中心に約30本植えられていますが、そのすべてが国指定の天然記念物です。40~60枚の花弁をつけ、花の中心の雌しべが葉に変化するサトザクラ科の八重桜で、繊細で可愛らしい大輪は、見る人の心に感動を与えます。これほど多くの鹽竈ザクラが植えられているのは鹽竈神社を除くとほとんどありません。まさに東北でしか見られない光景。

朝野の篤い崇敬を受けた東北鎮護の神を祀る鹽竈神社の春の光景をこの動画で是非ご視聴ください。

Shiogama Shrine is a Shinto shrine in the city of Shiogama, Miyagi Prefecture, in the Tōhoku region of northern Japan.

Known from the ninth century, fifteen of its buildings have been designated Important Cultural Properties. It is the head shrine of several hundred Shiogama shrines located throughout Japan. The kami of Shiogama Jinja have long been worshipped as guardian deities of seafarers, notably fisherman, and of pregnant women.

The construction of Shiogama Jinja dates to before the historic era. Per shrine legend, the Sun Goddess, Amaterasu-Omikami, specifically commanded Takemikazuchi-no-Kami and Futsunushi-no-Kami, to develop the Tōhoku area. A third kami, Shiotsuchi-Oji-no-Kami, guided the other two to this region. After their arrival, the area enjoyed a period of peace, and Shiotsuchi-Oji-no-Kami taught the local people how to make salt from sea water. In gratitude, a shrine was erected to the three kami.

Shiogama Jinja appears in historical records in 820 AD, when it was given exemption from taxes. The shrine was appointed the ichinomiya of Mutsu Province and is named in the 927 AD Engishiki records. During the Heian period, the shrine received donations periodically from various Emperors, and was patronized also by local warrior clans, such as the Northern Fujiwara. During the Edo period, the shrine came within the territory of the Date clan of Sendai Domain. Starting with Date Masamune, the Date clan heavily patronized the shrine, and many of the current buildings date from the period of their rule.

Following the Meiji restoration, with the establishment of State Shinto, the shrine was given the rank of Kokuhei Chūsha (National shrine, 2nd rank).

3 Comments

綺麗な神社ですね。いつも有難うございます😊

東北屈指の規模の一の宮ですが同じ境内の志波彦神社の方が社格は上という面白事に、会社の旅行から一人タクシーで抜け出してお詣りに行ったのを覚えています。時間がなく境外末社御釜神社は参拝していないので年末に南東北一の宮巡りでお詣りする予定です。😊

もう7年くらい前に栗原の本家の墓参りに行った折に参拝しました。すべてが立派で圧倒されました。塩竈神社だと思ってましたが、鹽竈というのが正しいのですか?また平泉に行った時にでも訪れたいですね。