▼チャプターリスト(目次)

0:00 オープニング

0:21 社号碑、参道、鳥居

0:52 道真公の歌碑、御神牛

1:08 中世の大鳥居、太鼓橋、心字池

3:04 境内の梅

3:57 楼門、手水舎周辺

5:28 御本殿周辺

5:57 御本殿、飛梅

8:02 御本殿後方、側面周辺

8:55 摂末社(御本殿周辺)

10:17 太宰府天満宮の花菖蒲

11:44 絵馬堂、浮殿

12:17 天開稲荷社

13:29 誠心館、大樟

どうも、管理人のヒロリンです。

今回は「学問・至誠・厄除の神様」として名高く、今も崇敬を集めている福岡県の太宰府天満宮(だざいふてんまんぐう)を紹介します。

太宰府天満宮は、全国約1万2千社の天満宮の総本宮と称えられ、天神信仰の中心地です。平安朝きっての才人だった菅原道真公(すがわらのみちざね)を御祭神としてお祀りしています。

実在の人物である道真公がなぜ神として祀られているのか。それは、学者・政治家・文人としての努力を重ね、生涯を通して誠心を尽くした道真公のご人徳に、多くの人々が崇敬の念を寄せたためです。

死後、人から「天満大自在天神」という神の御位に昇られた道真公は「天神様」と崇められるようになり、天神信仰は時代とともに様々な変遷を遂げていきました。

道真公の学問分野に代表される事跡から、学問の神様として崇められるほか、詩歌の才から、和歌や連歌、書道、芸能など文化の神様としても広く親しまれている天神様。今では日本を始めアジア圏を中心に海外からも多くの参拝者が訪れています。

さて、そんな太宰府天満宮は西暦903年2月25日の梅香る春の日に菅原道真公が福岡県の太宰府で失意のまま亡くなる出来事から創建の物語が始まっています。政敵・藤原時平に「謀反の疑いあり」とそしられ、左遷の憂き目に遭い、都に帰れぬまま生涯を終えたのです。

京都から随行していた門弟の味酒安行(うまさけのやすゆき)は、悲嘆に暮れつつも埋葬準備に取り掛かります。御笠郡に墓所を設け、道真公の亡骸を牛車で運ぶ手筈を整えていたといいます。ところが道中、牛がふいに地面に臥して動かなくなってしまいます。安行は、この牛の奇妙なふるまいを「当地に埋葬せよ」との道真公の意志だと解釈。亡骸をそのままそこに葬り、これが太宰府天満宮の創建となりました。

埋葬から2年後、安行は埋葬地に廟を建て、改めて道真公の霊をお祀りしました。その後、京都では天変地異が相次ぎ、朝廷は無実だった道真公を左遷したためと畏れ、公の魂を慰撫するべく、左遷は不当だったと認めた上で、西暦919年に社殿を造営し、道真公を尊崇することになるのです。

故に、太宰府天満宮は菅原道真公が永遠に眠る地。境内には、道真公を慕って都から飛来したと伝えられる御神木「飛梅」をはじめ、約200種・6千本の梅が早春に咲き誇ります。巨大な樟の木々や約3万本の花菖蒲も見どころ。典雅な空間をゆっくりと歩けば、道真公が愛した「情趣」が胸に満ちてくるかのようです。

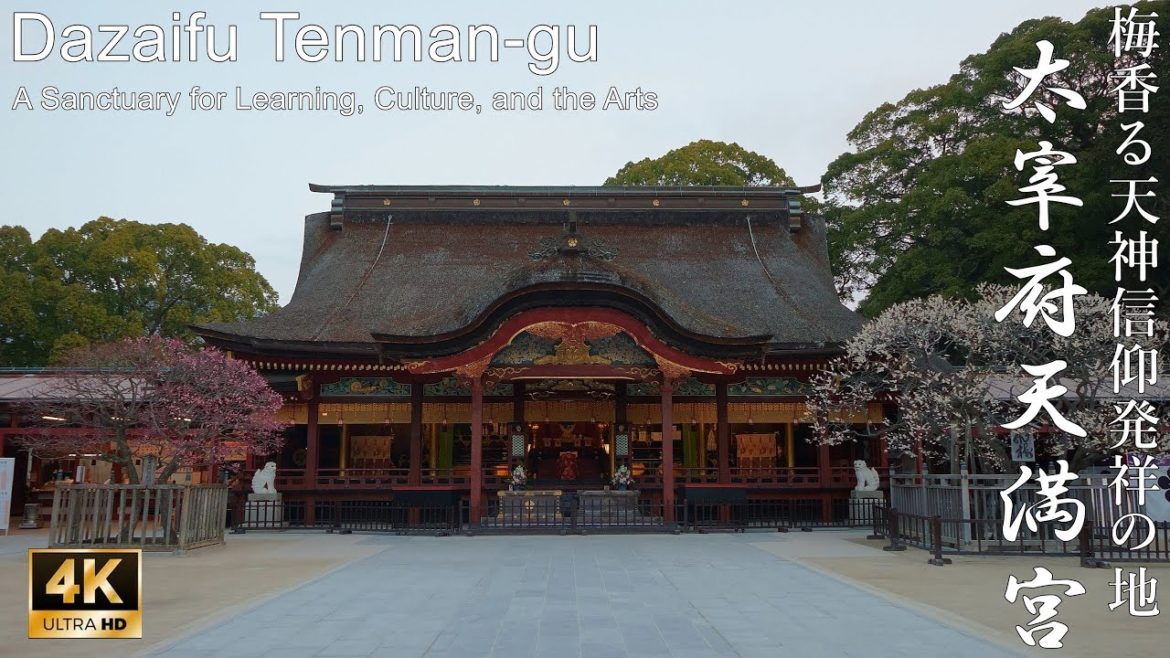

太宰府天満宮の現在の御本殿は西暦1591年に造営されたもの。建築様式はどっしりとした五間社流造で、屋根は伝統的な檜皮葺。左右に車寄せ、正面に唐破風づくりの向拝一間を備え、桃山時代ならではの豪壮華麗な佇まいを見せています。

太宰府天満宮は拝殿や幣殿を設けていません。道真公の御霊代は、御本殿内部の中央、錦の帳(とばり)で仕切られた内々陣に奉安されていて、礼拝用の場はその前面にしつらえられています。つまり、御本殿で参拝する際は道真公の御霊代の正面で礼拝するような形になるわけです。御本殿の室内には6本の金柱が輝き、漆や岩絵具で鮮やかに彩られ、随所に美しい彫刻も散りばめられています。

さらに、境内の自然は、四季折々の魅力を見せてくれます。初春は道真公の愛した梅が香り、春の盛りには桜が咲き、やがて花菖蒲や紫陽花に席を譲ります。初夏には樟の若葉が清々しく茂り、秋に色づいた紅葉を見れば、「紅葉の錦 神のまにまに」と神歌の情景が思い出されるかのようです。

冬の雪と寒ささえ、平安京から下られる道真公の姿を偲ばせます。約千百年の間、人々が受け継いできた祭礼も、太宰府天満宮の魅力。その祭礼の筆頭、神幸式大祭は、王朝風の装束に身を包んだ約500人の行列が、道真公の御霊代とともに歩み、ありし世の雅趣を現代に蘇らせます。

今回の動画はそんな太宰府天満宮の梅、花菖蒲が満開の時期の境内の様子を撮影したもの。多数の参拝客が訪れる太宰府天満宮ですが、朝一での撮影を敢行したため、誰も参拝客を映さず、普段見ることが出来ない貴重な光景をおさめることに成功しました。

誰もいない太宰府天満宮はかくも美しく、そして神秘的。奇跡の光景をこの動画で是非ご視聴ください。

Dazaifu Tenman-gū is a Shinto shrine in Dazaifu, Fukuoka Prefecture, Japan. It is built over the grave of Sugawara no Michizane (845–903) and is one of the main shrines dedicated to Tenjin, the deified form of Michizane.

According to legend, Michizane was a gifted student who composed many poems dedicated to his favorite plum trees. Said to be favored by the gods, Michizane raised the ire of the Fujiwara clan, who exiled him to Kyushu. Michizane spent his exile studying, and died at the age of 57.

When Michizane died, his body was carried by an ox that stopped near a Buddhist monastery. Unable to move the body along, Michizane was buried there by his follower, Umasake no Yasuyuki, and the shrine was built there. Today, a statue of an ox stands nearby to commemorate the event. It’s also said that the plum tree inside the shrine flew from Kyoto to be reunited with Michizane in his death, and that it is always the first plum tree to bloom in Japan.

Soon after Michizane died, five members of the Fujiwara clan, the royal family involved in Michizane’s exile, died, one from a lightning strike that struck the clan’s castle. Michizane, deified as Tenjin, was thus seen as a vengeful spirit. When disasters struck Kyoto, the same royal family aimed to appease Michizane’s spirit and, as penance, reinstated his position and rank posthumously. Through this appeasement, Tenjin’s reputation became associated with literature and education.

The shrine’s precinct spans over 3,000 acres (12 km2) and includes several structures. Its honden, or main shrine, was first built by Yasuyuki Umasake in 905, two years after the death of Michizane. A larger structure was constructed by the Fujiwara clan in 919 but was destroyed in a fire during a civil war. The Momoyama-style shrine visitors see today dates from 1591 and is an Important Cultural Property.

The grounds also contain two ponds, a bridge and a treasure house. One pond is a traditional garden style, shinji ike, named for being shaped to resemble the kanji character for “heart.”

As well as the main shrine dedicated to Tenjin there are auxiliary and branch shrines of many other kami. The auxiliary shrine honden is an Important Cultural Property.

The shrine is also known for its 6,000 ume (Asian plum) trees belonging to 167 varieties. One tree, known as Tobiume, stands directly to the right of the honden. Legend has it that after Michizane left Kyoto in exile, he yearned so much for this tree that it uprooted itself and flew to Dazaifu Tenman-gū.

6 Comments

僕にとって特別な神社 太宰府天満宮様の動画待ってました!!

2年前 高校の修学旅行で参拝したのを思い出しました〜

梅が美しいですね〜流石

またいつか参拝したいです

これは凄い。福岡県民ですが人がいない天満宮は何か雰囲気も随分違って感じました。しかも梅の時期にかなり貴重だと思います。

ありがとうございました。

何回も参拝されているんですね。藤原時平との戦いに敗れ無念だったでしょう。でもそれほどの頭が良い方なら、なぜ対応できなかったか不思議です。

いつもお疲れ様です。

お盆も飛び回られているようですね。

私も数年前まで長期連休があるたびに旅行をしておりましたが、

カメラやジンバルを持って旅行していれば、、、と今更後悔しております。

今後も素敵な動画を拝見させていただきます。

いつも人がいっぱいいる神社ですが、誰もいない風景は神秘的です。毎回感心してしまう撮影と編集です。素晴らしい!!

こんにちわ。

太宰府天満宮、良いですね。

生涯で一度は訪れてみたい神社の一つです。

変わらず素晴らしい映像ですね。

本当に勉強になります。

同じように撮れるように真似てみてもとても敵いませんよ(; ゚ ロ゚)

いつも素晴らしくまた貴重な映像をありがとうございます。