どうも管理人のヒロリンです。

今回は静岡県三島市に鎮座する三嶋大社(みしまたいしゃ)を紹介したいと思います。

北に霊峰富士を仰ぎ、東から南に箱根、天城連山、西に駿河の海を望む静岡県三島市は、気候が温暖で緑豊かな肥沃の地。古より伊豆の国府として政治・文化の中心地としての役割も担ってきました。

そんな三島の地に鎮座する三嶋大社は鎌倉幕府を開いた源頼朝と密接な繋がりがあることで有名です。

今では三嶋大社と源頼朝との繋がりを示す形跡は少なくなりましたが、本殿の手前にある二つの岩「腰掛石」にその形跡を見ることが出来ます。

(動画内では3:05)

この腰掛石は源頼朝とその妻・北条政子が平家追討の心願を込めて参拝をした時に腰を掛けて休息をした時の石。源頼朝はこの三嶋大社で平氏打倒の軍を起こすことを決意したことを伺わせるものです。

東国に拠点を置いた父・源義朝が平治の乱で敗れ、三男だった源頼朝は伊豆に配流されますが、頼朝は源氏再興を図って1180年8月17日の三嶋大社の祭礼の夜に平家打倒を目指して挙兵。その後石橋山の戦いに敗れて千葉県の安房に逃れるも、富士川の戦いで平家に勝利した頼朝は、旗揚げの成功は三嶋大社の神威によるものとして、神恩報謝(しんおんほうしゃ)として神領を寄進します。

富士川の戦いで関東を支配下に置いた源頼朝はその後5年をかけて平氏を四国・九州へと追い詰め、壇ノ浦の戦いで平氏を滅亡させ、源氏は武家の頂点に立つことになります。鎌倉幕府を開いたのちに、源頼朝は源氏の氏神を祀る鶴岡八幡宮(鎌倉鎮座)を祭祀しつつ、三嶋大社に参拝することを幕府の恒例行事として定着させることになるのです。

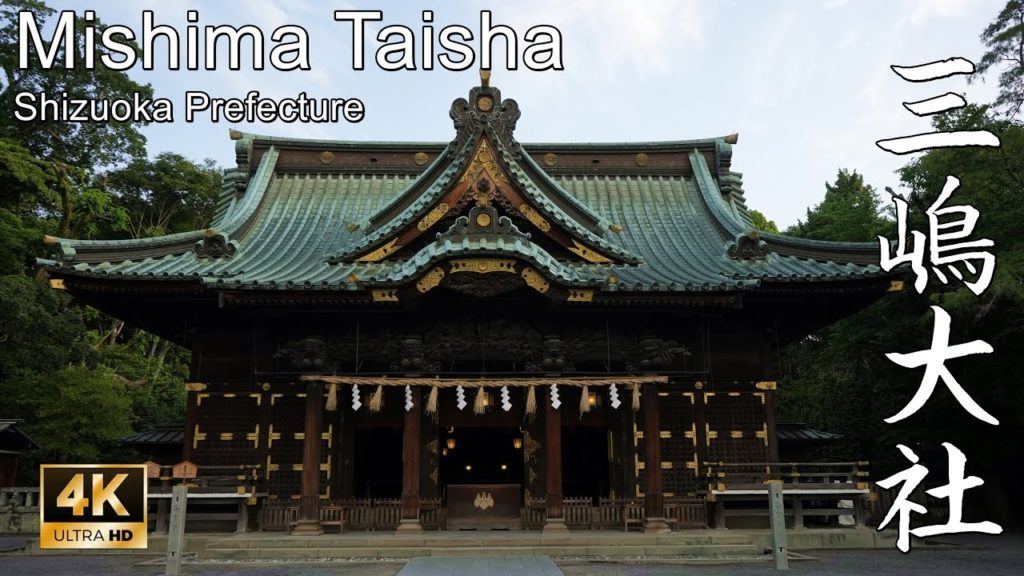

近世では、三島は東海道五十三次の宿駅の一つとして発展を遂げ、三嶋大社は東海道第一の名社と仰がれました。鬱蒼と茂る樹木に包まれた神域は約5万平方メートルを誇り、雄大な総門の向こうに壮麗なる社殿が並んでいます。

中でも一際大きな存在感で参拝客を迎える本殿(動画内では3:57から)には、前面に細やかで流麗な彫刻が施されています。これは伊豆の彫物大工・石田半兵衛の一族が中心になって腕を振るったもの。記紀神話を描いた「天照大神が天岩屋戸から出る図」や、妖怪を倒したという「源三位頼政 ヌエ退治の図」など芸術的価値の高い彫刻が施されていることからも三嶋大社に対する人々の崇敬の高さが伺えます。

そんな三嶋大社で祀られているのは①大山祇命(おおやまつみのみこと)、②積羽八重事代主神(つみはやえことしろぬしのかみ)の二柱。この二柱をまとめて「三嶋大明神」として祀っています。三嶋とは「御島」の意味で、今なお活発な伊豆半島の噴火・造山活動との関りが深い神様とされています。

①大山祇命(おおやまつみのみこと)は山森農業の守護神で、山を司る神。それに対して②積羽八重事代主神(つみはやえことしろぬしのかみ)は恵比寿様と同一神とされる福徳の神で、漁民に尊敬される豊漁の神様。つまり、三嶋大社で祀られる「三嶋大明神」からは農業の守護、および漁業の福徳の御神徳があるとされ、三島の人々からの篤い崇敬を集めているのです。

三島の方々の朝は大変早く、日が昇るかどうかの早朝から参拝客が訪れます(故に誰もいないように境内を撮影するのはかなり難易度が高いです)。朝5時ぐらいになると多数の参拝客が本殿前に姿を見せ、祝詞をあげながら熱心に祈祷をする参拝客も見られるほどです。

三島は小さい街ではありますが、それでもたくさんの参拝客を集める同社。大鳥居をくぐれば、凛とした空気に包まれた神域。まだ参拝されたことがない方は是非参拝してみてください。

Mishima Taisha is a Shinto shrine in the city of Mishima in Shizuoka Prefecture, Japan.

It is the ichinomiya of former Izu Province.

The date of Mishima Taisha’s foundation is unknown. Per shrine tradition and Nara period records, the predecessor of the shrine was originally located on Miyakejima but was transferred later from place to place, including Shimoda, and Ōhito, before being moved to the present site. In the early Heian period Engishiki records, the shrine is referred to as “Izu Mishima Shrine” located in Kamo county, which is in the southern part of Izu Peninsula.

After the establishment of Izu Province in the mid-Heian period, with its capital located near modern Numazu, the shrine was transferred to its present location, and initially was referred to as the “Shingū” (“new shrine”).

After he was exiled to Izu, Minamoto no Yoritomo worshipped at Mishima Taisha for divine assistance in his struggle to overthrow the Heike clan in the Genpei War. After the successful establishment of the Kamakura shogunate, he rebuilt the shrine on a large scale, and worship of the Mishima Daimyōjin became popular with the samurai class. During the Sengoku period the kami of Mishima Taisha came to be associated with victory in battle, and the shrine was patronized by the Odawara Hōjō, the Imagawa clan and the Tokugawa clan.

During the Edo period, Mishima Taisha and its associated post town of Mishima-shuku prospered as a popular pilgrimage stop on the Tōkaidō highway between Edo and Kyoto. Its torii gate was depicted in an ukiyo-e print by Hiroshige. A calendar issued by the shrine was carried home by pilgrims from all over Japan, and was known as the “Mishima Calendar”.

From 1871 through 1946, the Mishima Taisha was officially designated one of the Kanpei-taisha, meaning that it stood in the first rank of government supported shrines.

AloJapan.com